技術(shù)工藝

- 您現(xiàn)在的位置:首頁 > 技術(shù)工藝 > 圖譜解讀 > 核磁共振波譜儀(NMR) > 圖譜解讀 > 核磁共振波譜儀(NMR)

-

核磁共振波譜的基本原理以及應(yīng)用

作者:陳工 上傳時(shí)間:2014-03-21 12:59:41 分享到:1.核磁共振發(fā)展歷史

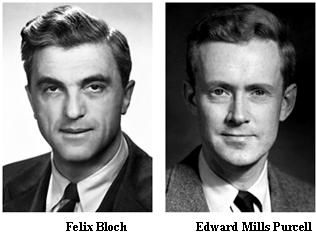

1946年斯坦福大學(xué)Bloch和哈佛大學(xué)Purcell兩個(gè)研究組發(fā)現(xiàn):特定結(jié)構(gòu)中的核磁會(huì)吸收一定波長或者頻率的電磁波而實(shí)現(xiàn)能進(jìn)躍遷,開辟了核磁共振分析的歷史,兩人榮獲1952年諾貝爾物理獎(jiǎng)。

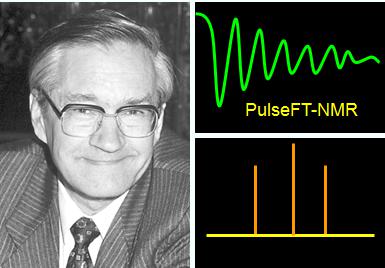

1966年Ernst年發(fā)明了脈沖傅里葉變換核磁共振技術(shù),促進(jìn)了13C、15N、29Si核磁及固體核磁技術(shù)的應(yīng)用,榮獲得了1991年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)。

2.核磁共振基本原理

2.1核磁共振現(xiàn)象的產(chǎn)生

2.1.1原子核的自旋與自旋角動(dòng)量

某些原子核能繞軸做自旋運(yùn)動(dòng),各自有它的自旋量子數(shù)Ⅰ,自旋量子數(shù)有0、1/2、1、3/2…等值。Ⅰ=0意味著原子核沒有自旋。若原子序數(shù)為奇數(shù)或偶數(shù)、質(zhì)量數(shù)為奇數(shù)時(shí),Ⅰ為半整數(shù),原子序數(shù)為奇數(shù)、質(zhì)量數(shù)為偶數(shù)時(shí),Ⅰ為整數(shù),如表1-1所示。自旋量子數(shù)不為零的核是核磁共振研究的對(duì)象,其中I= 1/2的原子核電荷均勻分布表面,其核磁共振譜線窄,最適宜于核磁共振檢測(cè)分析。

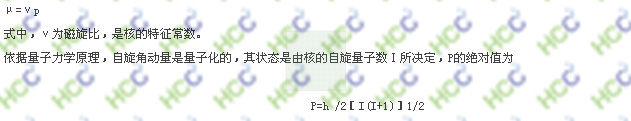

原子核在圍繞核軸做自旋運(yùn)動(dòng)時(shí),由于原子核自身帶有電荷,因此沿核軸方向產(chǎn)生一個(gè)磁場(chǎng),而使核具有磁矩μ,μ的大小與自旋角動(dòng)量(P)有關(guān),它們之間關(guān)系的的數(shù)學(xué)表達(dá)式為:

其中h為普朗克常量。

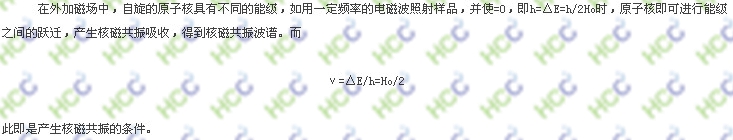

2.1.2核磁共振的產(chǎn)生

3.核磁共振基本參數(shù)

3.1化學(xué)位移

因核所處化學(xué)環(huán)境改變而引起的共振條件(核的共振頻率或外磁場(chǎng)強(qiáng)度)的變化稱為化學(xué)位移。相關(guān)問題 MORE

掃描禾川官方微信,關(guān)注最新的配方技術(shù)!

掃描禾川官方微信,關(guān)注最新的配方技術(shù)!